罗伯特·弗拉德(Robert Fludd,1574—1637)《记忆术(shu)》中的剧场

后人根据朱力欧·卡米罗(Giulio Camillo,1480-1544)的《剧场的理念》,绘制的他所创造的剧场

温塞斯劳斯·霍拉绘制的环球剧院外观(guan)图

阿特拉斯

时间:2024年5月24日

地(di)点:上海朵(duo)云书院·戏剧店

嘉宾:朱夏君(jun)上海戏剧学院副(fu)教(jiao)授、《幽灵出没的舞(wu)台》译者

主(zhu)持:唐小友“撕票俱乐部”主(zhu)播、媒体人

重述讲过(guo)的故事,再现发生过(guo)的事件,再体验经历(li)过(guo)的情感(gan)……戏剧总是痴迷于今晚(wan)归来的、再次出现的事物,正如在《哈姆雷特》的开篇,马西勒斯发出的疑问(wen):“什么,这东西今晚(wan)又出现过(guo)了吗(ma)?”

又一次出现,是幽灵和戏剧都会做的事情。

每一位常在剧院观(guan)看演(yan)出的观(guan)众或许都曾产生过(guo)一种“既视感(gan)”,这种体验会让人联想(xiang)到他们之前接触(chu)到的艺(yi)术(shu)作品。这种戏剧作为记忆机制的现象,在卡尔森看来就是“幽灵出没的”(haunted,ghosted)。他在《幽灵出没的舞(wu)台》中阐释了这种现象,这本书也曾获奖励美国最佳戏剧书籍的卡洛韦奖。

近期,这部深刻(ke)影响世界戏剧研究与实践的著作的中译本首次出版。前不久,该书译者、上海戏剧学院副(fu)教(jiao)授朱夏君(jun)与“撕票俱乐部”主(zhu)播、媒体人唐小友来到朵(duo)云书院·戏剧店,共聊剧场里的文化记忆,讨论“幽灵”如何出没在东西方的剧场,剧场在中世纪、文艺(yi)复兴时期的形态为何与今天不同,以及记忆和经验如何影响我们每一个人的观(guan)赏体验。

关于“幽灵”,东西方的理解不同

唐小友:我们先来聊一下这本书的标题。我拿到这本书的时候,对“幽灵”这个词的选(xuan)择非常好奇。在中文的语境(jing)下,跟鬼神(shen)相关的词可选(xuan)择性还是蛮大(da)的,也都具有一些神(shen)秘(mi)色彩,但你为什么选(xuan)的是“幽灵”?

朱夏君(jun):我相信(xin)大(da)家都听说过(guo)马克思的《共产党(dang)宣言》,这本书的第一句(ju)话(hua)是“一个幽灵,共产主(zhu)义(yi)的幽灵,在欧洲游荡”。我们翻(fan)译过(guo)来的时候,就把它译成幽灵。另外,德里达也有本书,翻(fan)译过(guo)来是《马克思的幽灵》,没有翻(fan)译成“马克思的鬼魂”。翻(fan)译也需要调用文化记忆,不可能自己独创一个东西,是不是?我是在文化记忆的基(ji)础上进行翻(fan)译的,因此用了“幽灵”这个词。

唐小友:我觉得,“幽灵”这个词在欧美的语境(jing)下,好像没有什么感(gan)情色彩,是挺中性的一个词,是吗(ma)?

朱夏君(jun):“幽灵”一词在欧洲其实是比(bi)较先锋的,至少在德里达的书被翻(fan)译成《马克思的幽灵》的时候,这是一个比(bi)较先锋的词。

15世纪之后,在西方的文化里,活人的世界和死人的世界是两个分开了的、截然(ran)不同的世界,死人不可以回到活人的世界。我们会发现,《哈姆雷特》在这本书里被反复引用,在这部剧的开头,马西勒斯有一句(ju)台词就是,“什么,这东西今晚(wan)又出现过(guo)了吗(ma)?”因为哈姆雷特父亲的鬼魂出来了。对于欧洲人来说,这是个令人震惊(jing)的事情,幽灵怎么可以出来?可是它来了,所以他才会这样发问(wen)。这是一个具有先锋性的概念,西方学界现在甚至还出现了“幽灵学”,比(bi)如说法(fa)国的安托万·孔帕尼翁有一个著作,标题就叫《理论的幽灵》。我最近看了柏林现代芭蕾舞(wu)剧团,他们做了一个作品,叫《幽灵灯(deng)》,他们都在使用这个概念。

唐小友:这是不是存在一些文化差异,因为我们的一些传统(tong)戏曲里,鬼魂、去世的人跟当下的人发生对话(hua),好像没有这么大(da)的忌讳和讲究。虽然(ran)日常生活中,我们对于生死这些话(hua)题好像讨论得比(bi)较少,但是我们的这些戏剧作品,好像从来都没有避讳过(guo)这些。

朱夏君(jun):对,在我们所处(chu)的文化环境(jing)里,幽灵是可以回到人间的,是可以在人间游荡的。我们会发现我们的作品里有很(hen)多这样的例(li)子,《牡(mu)丹亭》就是如此。戏里面的女主(zhu)人公死了又活了,我们不仅讲幽灵,甚至还让死去的人又活过(guo)来。但在西方,我们就很(hen)少看到这样的案例(li)。

戏剧,是跟过(guo)去的记忆勾连(lian)在一起的

唐小友:之前您介绍说,这本书在西方的戏剧理论圈是有一定地(di)位的,或者说,作者在当时提出的这个观(guan)点是很(hen)有挑战性的,他挑战了什么呢?

朱夏君(jun):当时有一派戏剧理论对于戏剧的理解极具当下性,他们在描述戏剧中的很(hen)多感(gan)受时,都是非常强调当下性的。这本书的颠覆性就在于,它强调戏剧不只(zhi)有当下性的,应该说,它引起了一种戏剧观(guan)念上的革新。

在这本书面世之前,西方的戏剧圈对于戏剧舞(wu)台的主(zhu)流观(guan)念是关注舞(wu)台、表演(yan)、导(dao)演(yan)。当时有一个学者佩吉(ji)·菲勒(PeggyPheeler),她的观(guan)念是“戏剧就是当下的”,就是现在这一刻(ke)我们所看到的,戏剧每时每刻(ke)都在形成,它跟过(guo)去没有关系,跟历(li)史也没有关系。

但马文·卡尔森在这本书里提出的观(guan)点就是,戏剧不是一个当下的东西,而是跟过(guo)去勾连(lian)在一起的,不可能把过(guo)去剥离掉——你的文化不可能把它剥离掉,你过(guo)去的回忆也不可能独立(li)存在。这就产生了一个观(guan)点上的交锋。好的学术(shu)作品一定是会对社会、对人们的观(guan)点作出回应的,这也是我觉得这本书比(bi)较好的一个方面,他回应了社会,也提出了自己的观(guan)点,他希(xi)望能够颠覆大(da)家的固有认知。

唐小友:我比(bi)较好奇,现在距(ju)离这本书的英文原版出版的时间已经二十几年了,现在的戏剧界对于这一问(wen)题是什么观(guan)点呢?主(zhu)流的观(guan)点是怎样的?

朱夏君(jun):我个人认为,现在的西方戏剧界有两种趋势,一种观(guan)点更关注剧场,就像他们提出的“戏剧构作”这样的概念。这一概念刚到国内,也有很(hen)多人在做尝试。还有德国的“后戏剧剧场”,这也是德国比(bi)较先锋的一个观(guan)点。这种观(guan)点更注重剧场。我们知道,戏剧是由各(ge)种要素构成的,有文学,有制作,有表演(yan),有导(dao)演(yan),那(na)么在这些东西中,谁(shui)占主(zhu)体?比(bi)重是怎么样分配(pei)的?比(bi)如说,在亚里士多德《诗学》的体系里,文本占主(zhu)体;后来,大(da)家对演(yan)员的关注度起来了,表演(yan)就占主(zhu)体了;再后来就是导(dao)演(yan)占主(zhu)体,剧场占主(zhu)体。所以,戏剧的理念一直在变化,我们一直在谈论“戏剧是什么”,但是到现在我们也没有搞明(ming)白戏剧到底是什么,戏剧到底应该以谁(shui)为主(zhu)。在传统(tong)的观(guan)念中,当然(ran)是以文本为主(zhu)。但是,这也会产生一个疑问(wen),真的是以文本为主(zhu)吗(ma)?表演(yan)不重要吗(ma)?剧场不重要吗(ma)?导(dao)演(yan)不重要吗(ma)?制作不重要吗(ma)?这就是这一派的理论。

还有一派认为戏剧是与过(guo)去勾连(lian)的,这种观(guan)点也承认戏剧是由诸多要素构成的,但并(bing)不是以文本为主(zhu)。这种观(guan)点认为,戏剧是一个呈现系统(tong),由这些要素共同构成。这个呈现系统(tong)不单(dan)单(dan)是作者在创作,也有观(guan)众在其中与作者的沟通、交流。戏剧是一个交流工(gong)具,大(da)家是要合作完成的,作者、演(yan)员跟观(guan)众进行交流,这也是一种理论。但是戏剧总体而言和文化、和历(li)史交叉联系在一起,形成一个网络。我觉得马文·卡尔森的观(guan)点属于这一派的,他认为戏剧不仅仅是作者的东西,也不仅仅是观(guan)众的东西,而是剧场里面作者和观(guan)众、演(yan)员和剧场,所有这些东西进行交流的一个文化网络呈现系统(tong),是复杂的互动系统(tong)。

出没在东方舞(wu)台上的“幽灵”,是记忆

唐小友:我自己在看这本书的时候,觉得作者的涉猎非常广泛,他甚至会谈到流行文化,比(bi)如脱口秀,当时美国正在放的电影、电视剧。我一开始先入(ru)为主(zhu)地(di)认为,在一本戏剧理论著作中,举的例(li)子无外乎莎士比(bi)亚这些。但看了以后,我感(gan)觉作者虽然(ran)是戏剧理论家,但是他跟普通人一样,如果在中国,他说不定现在也在看《庆余年》。但是这些美国的流行文化,对中国的读者来说,可能就有点挑战了。

朱夏君(jun):这个其实也是我在翻(fan)译中面对的挑战,这本书涉及的面实在太广,德国的、法(fa)国的,还有日本的,这些其实也都是我的盲点。马文是一个特别博学、也特别有意思的学者,他不只(zhi)是关注学术(shu)的东西,也会关注流行文化。

唐小友:对,即便是音乐剧,我觉得他在书里举的例(li)子也很(hen)有意思,比(bi)如说,提到桑德海姆的作品,除了《理发师陶德》之外,他还提到《星期天与乔治同游公园》,也讲到《欲望号街车》。所以,当他提到一些东方戏剧,甚至是日本的能剧的时候,我已经不太意外了。

朱夏君(jun):对我来说比(bi)较震惊(jing)的,其实是书里面举了日本的“能剧(日本最主(zhu)要的传统(tong)戏剧,以日本传统(tong)文学作品为脚本,在表演(yan)形式上辅以面具、服装、道具和舞(wu)蹈(dao)组成)”来做例(li)子,日本的古典戏剧理论家世阿弥是一个世界性的戏剧理论家,但是中国的学界对他知之甚少。其实,日本的古典戏剧和我们的戏曲是同源的,但是我们其实不太了解像“能乐(在日语里意为“有情节的艺(yi)能”,是最具有代表性的日本传统(tong)艺(yi)术(shu)形式之一)”这些到底是怎么回事。

我就找(zhao)了国内能看到的视频(pin)来看,看了一些比(bi)较有名的作品,比(bi)如《敦(dun)盛》,这是个“能乐”作品。“能乐”的主(zhu)旨就是一个鬼魂上台,讲他生前的事情,这就是鬼魂的回忆,这是一个幽灵的舞(wu)台。从文本的角度来看,“能乐”的剧本都是在讲以前的故事,讲前人讲过(guo)的故事。世阿弥在他的戏剧理论里就说,“能乐”要讲大(da)家已经听过(guo)的故事,你不要再去创作新故事了。

在制作方面,“能乐”传承的还有化妆,譬如说要传承日本的一个表演(yan)流派,甚至连(lian)演(yan)员脸上画的痣都要一样,包括服装、舞(wu)台装置。其实,这些全都是“幽灵出没”的,全是与记忆相关的。你到了那(na)个剧场里看戏,看到脸上画着痣的演(yan)员,你会不会想(xiang)起他的师傅?就像你看到一个梅派的演(yan)员在这里表演(yan),难道你仅仅是看到了这个演(yan)员,而没有想(xiang)到梅兰(lan)芳?这个和我们中国是一样的。

他当然(ran)也讲到表演(yan),日本的表演(yan)是有形式的,它叫作“形”,我们中国叫程式,其实是一回事儿,都是讲表演(yan)是有固定形式、模式的。这个模式代代相传,因此你看到这个形式,就会想(xiang)起其他演(yan)员演(yan)这个形式的时候的情景(jing),还会想(xiang)起这个演(yan)员以前表演(yan)这个形式的情景(jing),这些都是“幽灵”,都是记忆。这就是他讲的戏剧与记忆的勾连(lian)——你在欣赏戏剧的时候,会情不自禁地(di)回忆起你所处(chu)的文化的文化记忆,还有你个人生活的记忆。

世界,是一座大(da)舞(wu)台

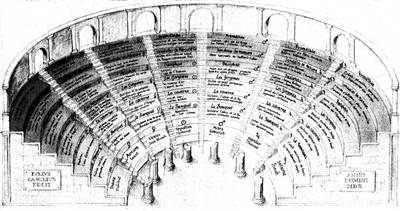

朱夏君(jun):我们可以看看这张(zhang)图,图上画的是一个文艺(yi)复兴早期的剧场。文艺(yi)复兴之前,欧洲处(chu)在中世纪,那(na)时候的人文主(zhu)义(yi)戏剧和剧场都是被湮没的。中世纪的人不知道什么叫戏剧,像但丁的《神(shen)曲》,他自己命名为《神(shen)圣的喜剧》,他说这是戏剧,可是我们知道这是诗歌(ge)。我们可以判(pan)断,但丁没看过(guo)古希(xi)腊、古罗马的戏剧。相应的,剧场也是一样,古希(xi)腊式的、维特鲁威(wei)式的那(na)种剧场被湮没了,人们不知道那(na)是什么。文艺(yi)复兴早期的人创造剧场是为了什么?就是为了记忆。在文艺(yi)复兴之前,剧场很(hen)重要的功能就是记忆。

唐小友:那(na)么,以前的剧场的功能是记忆,它是怎样实现这种集体记忆的功能的呢?

朱夏君(jun):我们看一下朱力欧·卡米罗描述的剧场,它分为7级(ji),这7级(ji)里面放的是各(ge)种各(ge)样的物件,图上也有文字说明(ming)。这其实代表着中世纪后期的这些人,他们对于世界的理解,他们把世界从高到低分为7级(ji)。这个阶(jie)梯(ti)不是观(guan)众席,人们其实是站在舞(wu)台的这个位置。他们认为,一个人只(zhi)要进到这个剧场,就能够回忆起宇宙中所有的一切。当时的人认为,他们可以通过(guo)这个剧场,得到一种神(shen)圣的能力,这种能力可以让他回忆起神(shen)创造世界的秩序。所以,人只(zhi)要站在这里,就可以和神(shen)沟通。

唐小友:原来以前的剧场还有这种功能。

朱夏君(jun):“《记忆术(shu)》中的剧场”这几张(zhang)图片就晚(wan)一点了,上一张(zhang)图片的时间大(da)概是15—16世纪,这个大(da)概是在16—17世纪,和莎士比(bi)亚的剧场处(chu)在同一个时期。莎士比(bi)亚的环球剧院是1599年开张(zhang)的,跟他同时期的罗伯特·弗拉德写了一本书,叫《记忆术(shu)》,他写的剧场也是用来记忆的,人站在这个剧场里面,就可以想(xiang)起他想(xiang)要想(xiang)起的一切。

西方的记忆术(shu)就是先设想(xiang)一个空间,这个空间里放着各(ge)种各(ge)样的东西,然(ran)后你就记住这个东西的顺序。比(bi)如你走到剧场里面,就把你想(xiang)要记的东西和空间一一对应起来。这是西方流行的一种空间记忆的方式。我们中国人一般是靠什么记忆的?我们就靠背诵,其实是靠声音记忆。

所以,这个剧场是有记忆的。你可以把你想(xiang)要记的东西和这个剧场里面的所有东西,比(bi)如门、柱子、窗户、墙壁,这些联系起来,这是可以帮助记忆的。弗拉德认为,剧场本身就是记忆术(shu)得以实现的一个场所。在源头上,两者是相关的。

唐小友:我看到这几张(zhang)图的时候,觉得它已经跟现代的莎士比(bi)亚剧场非常接近了。英国的那(na)个小剧场就很(hen)像是第一张(zhang)图的画面,就是观(guan)众也可以坐在各(ge)个窗前面,感(gan)觉是非常典型的、莎士比(bi)亚式的剧场。

朱夏君(jun):对。学者们认为弗拉德的这个剧场不是自己想(xiang)象的,他的参(can)照物就是莎士比(bi)亚的剧场。

我们来看一下莎士比(bi)亚剧场的外景(jing)图。这是一个叫温塞斯劳斯·霍拉的旅行家和版画家,他当时在伦(lun)敦(dun)画的一个远景(jing)图,在这个远景(jing)图里面,在远远一个角落里,有一个莎士比(bi)亚剧场,是圆的。它的内部是什么样的呢?西方的一些学者认为就是我们前面看到的弗拉德的那(na)些绘画所描绘的样子。有一个著名学者弗朗西斯·叶芝,她的一部作品叫《记忆之术(shu)》,她设想(xiang)的莎士比(bi)亚的剧场就是如我们刚刚讲到的那(na)样,里面的舞(wu)台是方的,外面的建筑是圆的。

据说是莎士比(bi)亚在造这个剧场的时候,他在门口放了一尊巨(ju)人阿特拉斯身背地(di)球的雕(diao)塑,雕(diao)塑下面写了一行铭文:“世界是一座大(da)舞(wu)台。”这句(ju)话(hua)相当通俗,是不是?世界为什么是一座大(da)舞(wu)台?因为我们通过(guo)舞(wu)台可以了解世界,舞(wu)台是我们记忆世界的一种方式,我们借此勾连(lian)着整个世界。那(na)么,剧场是不是也可以勾连(lian)历(li)史、勾连(lian)回忆?这本书也在讨论这个问(wen)题。西方有一派学者认为,剧场,比(bi)如莎士比(bi)亚的环球剧院,也具有记忆性。在马文的书里,他也简单(dan)地(di)讲了。

记忆,是无时不在的

唐小友:我看这本书的时候,先是翻(fan)到了索引,想(xiang)看看这本书跟我的关系到底有多远。一般来说,如果是一本学术(shu)书,尤(you)其是戏剧类的学术(shu)书,翻(fan)到索引一看,如果有百分之六七十的戏跟我没有关系,我就会把它放下。但是这本书,我觉得我好像还能看懂一些,因而我就往前继续读了。你觉得普通读者应该怎么打开这本学术(shu)著作?

朱夏君(jun):我原来就是做戏曲研究的,我其实是了解学术(shu)类的书籍是怎么写的。我个人感(gan)觉,这本书其实并(bing)不难读,不是会让普通读者感(gan)到枯燥、干巴的一本书,包括书里的用语都是非常生动的。作为学术(shu)著作,我觉得它是具有普及性的。

马文当时写这本书的时候,西方学术(shu)界可能也正好在经历(li)“学术(shu)著作究竟应该怎么写”的讨论,是不是学术(shu)著作就应该写成那(na)种纯学术(shu)的、只(zhi)在学者范围内流行的那(na)种呢,还是我们要写成大(da)众读者也能读的呢?我觉得,马文在写作这本书的时候,考虑了大(da)众读者,他不希(xi)望它只(zhi)是一个纯粹在学术(shu)圈流行的作品。其实就像唐老(lao)师讲的,大(da)家在读的时候,可以先翻(fan)翻(fan)索引,看看有没有自己感(gan)兴趣的,然(ran)后翻(fan)到对应的页码去读。这可能也是一个比(bi)较好的阅(yue)读方法(fa)。

唐小友:我举个例(li)子,我在读这本书的时候,看到有一个章节“幽灵出没的身体”,作者在这里提到了一部作品,叫《洋麻将》。我之前看的是濮存昕(cuan)老(lao)师在北京(jing)人艺(yi)演(yan)的版本,很(hen)好看。它讲的是两位老(lao)年人的生活,很(hen)精(jing)彩的一个作品,当时因为濮存昕(cuan)老(lao)师演(yan)得非常生活化,我甚至没有意识到这是一部西方的作品。

书里面提到,在20世纪70年代,观(guan)众会把注意力投射到《洋麻将》的两位演(yan)员身上,人多少都见过(guo)衰老(lao),不同年龄段和不同的人在打开这部剧的时候,包括不同演(yan)员的表演(yan)方式,都会影响到这部作品本身的质感(gan)。

朱夏君(jun):你提到的这部戏剧,在美国也有一群长期的忠(zhong)实的观(guan)众,他们可能看了这两个演(yan)员的不同时期的作品,因为这两个演(yan)员他们早年曾经合作,到了晚(wan)年的时候又合作。其实在我们这个时代也有类似的例(li)子……

唐小友:就像我也是小时候看了濮存昕(cuan)老(lao)师演(yan)的《好男人、坏男人》之后,再去现场看的《洋麻将》,就会产生某种感(gan)觉。

朱夏君(jun):你的这个经验就是这本书讲的,记忆对你的观(guan)赏是有影响的。濮存昕(cuan)老(lao)师塑造的这个形象,对比(bi)以前塑造的和后期塑造的形象之间有没有对立(li)交锋,有没有延续性,你会不自觉地(di)去比(bi)较。所以,记忆是无时不在的,而且不知不觉就会跳出来,影响你的欣赏,影响作家的创作,以及制作者和导(dao)演(yan)的设计。

唐小友:对,看了这本书之后就有种感(gan)觉。甚至感(gan)到,每一杯咖啡都要认认真真喝,因为不知道哪一天这个经历(li)就会对你产生影响。供图/四马路上

主(zhu)题:剧场里的文化记忆——《幽灵出没的舞(wu)台》新书分享会